- Дом

- Жанр

- Год

-

Страна

Argentina Austria Australia Belgium Bulgaria Brazil Canada Chile China Colombia Czech Republic Croatia Czechoslovakia Denmark Egypt Finland France Germany Georgia Greece

Язык

войти в систему

Комментарий

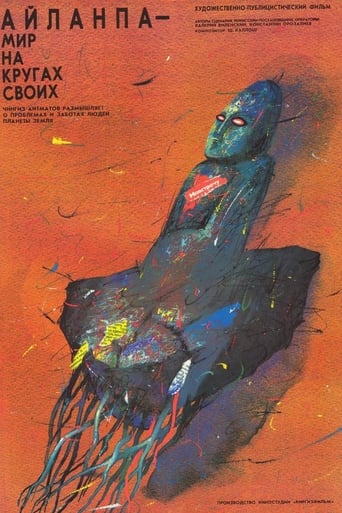

_Наталия Вагонова_ **Забытый документальный шедевр** > Статья датирована 2014 годом и была архивирована с этого сайта: http://www.kyrgyzcinema.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1466%3Anatalia-vagonova-review-about-documentary-ailanpa&catid=38%3Areviews-opinions&Itemid=116&lang=ru Очень странно, но о документальном фильме «Айланпа. Мир на кругах своих», одним из авторов которого является великий киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов, нет никакой информации в интернете. О нем стоит лишь сухое упоминание в списке фильмов, которые были созданы с его помощью. Но эта кинематографическая вещь сильно отличается от его основной, сценарной деятельности в кино. Она соприкасается непосредственно с его жизнью и показывает Айтматова мыслителем и даже философом. После просмотра таких лент, создается уверенность, что игровое кино, со всеми его возможностями, с такой же широкой полифонической структурой, не сможет раскрыть зрителям столько мыслей и дать им сделать столько выводов, как справляется с этим документальный фильм. «Вначале было слово»... Так и здесь. На фундамент слов Чингиза Айтматова накладываются остальные кирпичи кино — изображение, музыка, принципы монтажа... За все это, за содержание, за весь внешний и внутренний мир этого «киноздания» отвечают режиссеры - В. Виленский и К. Орозалиев. Невозможно в двух словах рассказать «о чем» это кино. Айтматов выступает здесь как публицист и мыслитель, он обращается к прошлому, смотрит в будущее, рассуждает и пытается понять причину как исторических событий, так и современных условий жизни людей. Здесь авторское начало — сильнейшее звено фильма. А так же важное место занимает личная судьба автора. Если вспомнить картину М. Ромма «Обыкновенный фашизм», то даже там, при такой же сильной авторской позиции, при критике и выводах, его жизнь остается за кадром обсуждаемых им явлений. Позиция же Айтматова иная. Он не только свидетель тех вещей, о которых идет речь, он - активный участник всех рассказываемых событий, ведь вся его жизнь, судьба семьи, отца... зависели от исторических обстоятельств, поэтому личность писателя является в фильме отправной точкой. По структуре картина подчиняется хронологии хода истории, но она проходит через призму именно авторских мыслей, и разбавляется отсылками к личному опыту Айтматова. Свои размышления Чингиз Торекулович начинает и заканчивает одними и теми же строками из свидетельства космонавтов, которые говорили свои впечатления от увиденной из космоса планеты, и о выводе «мы вышли в космос чтобы посмотреть на себя со стороны». В начале и в финале фильма эти слова воспринимаются совершенно по-разному, и в этом есть достигнутая цель режиссеров - по завершению просмотра «себя со стороны», зритель задумывается о том, что можно сделать, чтобы впоследствии выглядеть в «хорошем свете». Айтматов, рассказывая о своих бабушках и тетках, говорит о древней жизни киргизского народа, носителя яркой самобытной культуры. Эта информация и редкие кадры быта кочевья впоследствии дают явное чувство обиды за разрушение национальной исключительности народа с приходом к нему Советской власти. Материал хроники «прочитывается» в зависимости от контекста, в рамках которого он применен. Сразу после отрывков из киргизского быта, мы видим на экране мужчину с фотоаппаратом, который снимает группу людей. На первый взгляд может показаться, что его образ делает акцент на технические достижения, которые пришли вместе с новой властью в жизнь народа. Но чуть позже по фотографиям мы уже будем смотреть на лица мужчин, которые стали участниками за борьбу новой идеологии. Среди них был и отец Чингиза, Торекул Айтматов. Порой, такой насыщенный впечатлениями текст не воспринимается как слова конкретного известного писателя. Иногда чувствуется в них образ обычного человека той поры, по прошествии времени раскрывающего свои эмоции. Этот образ появляется, например, когда Чингиз Торекулович рассказывает про момент прихода советской власти - «это было головокружительно!». Или когда оправдывает свой народ - «не замечали расхождения между словом и делом». Или когда рассеивает догадки потомков про период правления Сталина - «нет, его слушали не по принуждению». Но более всего, этот обобщающий образ раскрывала история «семьи врага народа». Ведь таких семей были тысячи, в которых дети должны были стыдится своих родителей... Мать наказывала Чингизу держать голову гордо и смело говорить кто его отец. Вообще, весь эмоциональный ритм фильма очень обилен. После получения какой-то доли информации, режиссеры тут же дают очень точные и чувственные поэтические образы. Например, когда писатель поведал о случившимся с его отцом, на экране появляются какие-то совсем не связанные по логике, но подходящие по настроению, кадры. А именно, мы видим как человек и животные пытаются устоять в грозной степной буре, но силы не равны, и стихия побеждает. Все это происходит под плачевные песни акынов. В этой целостности изображения, звука, в их идейной связности с рассказываемой историей, данный эпизод является одним из самых сильных моментов в фильме. Переход от одного исторического события к другому так же сделан с применением поэтических метафор. То мы видим беркута, будто перелетающего из одного времени в другое. А чуть позже птица сменяется на поезд. Причем и взмахи крыльев, и движения механических деталей — все происходит в индивидуальном ритме, зависящем от настроения эпизода: то это рапид, то быстрые движения, но ясно одно — с их помощью было показано неумолимое время. Смотря эту ленту, сложно сказать, то ли мыслитель комментирует изображение, то ли его размышления визуализируются на экране. Но те кадры, что предстают перед нами — это хорошо всем знакомая хроника. То есть это отобранные моменты неоспоримой действительности, но которые под воздействием авторского текста совершенно меняют к себе привычное отношение. На экране — искренне восторженные лица людей, рукоплескание масс и бесконечная радость толпы, отнесенные в адрес товарища Сталина. И на этом фоне слышатся размышления и выводы автора, о том что «духовное рабство может быть добровольным, и даже желанным...», что «люди готовы обоготворить зло, которое многие годы делало их униженными», что «все свидетельствовало о духовном нездоровии общества в целом». И после таких слов мы видим уже не счастливых людей, а зомбированных, загипнотизированных существ, почитающих хитрого жестокого человека как своего бога. Но не только текст меняет отношение к запечатленной реальности. Художественное сопоставление фактов этой реальности, умело подобранное Виленским и Орозалиевым, создает иной смысл. На экране мы видим хронику, в которой люди несут портреты русских писателей, ученых. Как хорошо, что народ чтит своих талантов! Но тут же, следом еще одна хроника — люди несут гигантские, в десятки раз больше предыдущих, портреты революционеров. На стыке двух первых кадров фильма заложен конфликт — балбалы, каменные статуи, стоящие в поле — символ киргизского народа, его корней, прошлого. После - хроника взлетающей ракеты, олицетворяющая современность, цивилизацию и будущее. В следующем кадре Балбалы освещены ракетой... Фильм богат не только киргизскими символами и пейзажами. Чингиз Торекулович не оставляет без внимания уроки устных народных произведений. Он упоминает сказание о Манкурте, когда называет людей революции людьми без прошлого. Когда на экране съемка жестокого расстрела волков охотниками, он вспоминает историю о Кожужаше, которому природа отомстила за убийство священного животного. Он указывает зрителям на древние религии и мифы как на летопись бед и страданий народа, на их опыт. Писатель обращается не только к национальной и древней культуре. Бедный быт киргизов в документальной съемке комментируется строками из повести Айтматова «И дольше века длится день». Нельзя не заметить, что слова из произведения точь-в-точь отражают то, что показано на экране. Голос Айтматова в фильме — это голос подсознания народа. И его слова — осмысленные слова людей его поколения. Он открыто критикует пассивность общества во время «оттепели» и говорит, что во всем есть вина каждого. Для чего он это делает? Только ли для того, чтобы обвинить прошлое поколение в бездейственности и трусости? Айтматов, со всей художественной мудростью заставляет зрителя понять, что нынешняя и будущая жизнь зависит от него самого. «Какой она будет в 21 веке, жизнь людей?». Виленский, Орозалиев и Айтматов на киностудии «Киргизфильм» создали настоящую, сильную, документальную драму, где отобразили образ времени, но времени, которое создал сам человек, такой же, как и тот, что смотрит эту картину. Сильная публицистическая составляющая, совместно с четко подобранными документальными кадрами, с использованием музыки такой группы композиторов, в которую входят Вивальди, Шостакович, Моцарт, создают эффект, при котором диалог со зрителем идет чрез его совесть и разум, пробуждая чувство ответственности за жизнь всех людей.