- Дом

- Жанр

- Год

-

Страна

Argentina Austria Australia Belgium Bulgaria Brazil Canada Chile China Colombia Czech Republic Croatia Czechoslovakia Denmark Egypt Finland France Germany Georgia Greece

Язык

войти в систему

Комментарий

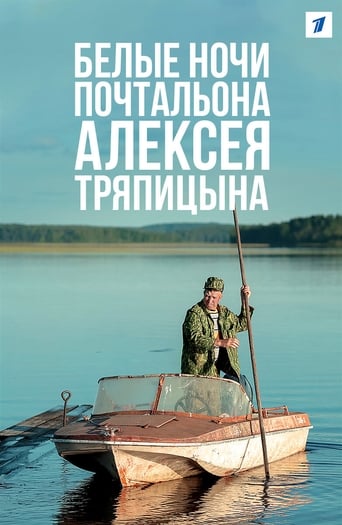

Откуда езмь пошел народ русский? Из деревни, конечно, из земли родимой хлебосольной, дающий кров и пропитание, дающей всю сущность души раздольной русской, которой так хочется простора, раздрая, свободюшки. Окинешь взором поля бесконечные, от пшеницы солнечно-желтые - и радоваться хочется. Прильнешь щекой к березе, кора которой уже сочиться сладчайшим прозрачным соком - и тихо так становится, покойно и уютно. Выпьешь холодной водицы из глубокой криницы, вдохнешь ароматы скошенных трав, смешивающихся с запахом спелых яблок - и жить-то как хочется. Но мысли тяжкие не отпускают - умрет деревня, и Русь умрет. Ведь русский человек укоренен в деревенский быт, она его плоть и кровь, его душа, утратив которую исчезнет все, что определяет единство и цельность, нерушимость и вековечность нации. Исчезают деревни, растворяется люд в городской мирской суете, а села погружаются в несусветный неизбывный хаос, безнадегу, спасения от которой не видно. Снятый в непривычно аскетичной, скупой на выразительные средства классического кинематографа, фильм Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" 2014 года, ставший фаворитом недавней Венецианской Мостры, буквально вступает в негласную полемику с недавним претенциозно-архаичным и симптоматично-вульгаристским "Солнечным ударом" Никиты Михалкова, говоря, используя при этом кардинально различные подходы к материалу, по сути об одном и том же - об обыкновенной трагедии, что происходит на глазах всего современного русского социума - трагедии, заключающейся в поступательной и неизбежной гибели деревни, обыденной утрате русскости на фоне сменяющихся с калейдоскопичной стремительностью эпох, лиц и идолов. Впрочем, временные рамки в "Белых ночах..."(достоевщина на уровне одного лишь названия не будет ограничена, и пойманная интонация самых волнующих тем Федора Михайловича будет продолжена, хотя и преобразована - по минимуму - в угоду новому времени) смещены если не в рутинное настоящее, то в призрачное уже недалекое прошлое однозначно. Следов будущего здесь не видно. Оно и не наступит никогда среди этих захудалых хибар и лиц людей, жизнь которых парадоксально проста и сложна одновременно. Застрявшая на стыке времен, сибирская деревня, в которой и происходит все действие фильма, рядом с которой электризуется и кипит большой мир и большой вселенский космос, так или иначе, но становится обобщающим символом всей современной России, которая мчится куда-то вдаль, бежит не вперед, а назад, не к истинной сути самой себя, а от себя. Фильм Кончаловского констатирует этот распад, но при этом ищет и пути спасения не для отдельных индивидуумов, но для страны в целом. Документальность, нарративная шероховатость, рутинность, граничащая почти с абсурдом, делает картину отражением бытующей реальности, предстающей в фильме в неотрепетированном виде, тем зерцалом, в которое достаточно взглянуть единожды и - ужаснуться. Конечно, можно найти определенные параллели с знаменитой "Сибириадой", ибо и место действия почти то же самое, да и конфликты драматургические неизменны, но..."Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" - это памфлет, трактат, глубинное исследование, без явного следования привычным кинематографическим канонам. "Сибириада" осмысляла эпоху и людей в ней, исторические пертурбации, внутренние перемены в народе в послереволюционные и послевоенные времена; "Белые ночи" уже являются более личным и менее масштабным по событийному охвату творением, в котором ощутима гибельность всего сущего, вся трагедийность нового времени, а по сути - безвременья, приведшего не к пробуждению, но к стагнации народа, его спячке и неведению. Но спасение и искупление всех грехов режиссер видит в своем центральном персонаже - Алексее Тряпицыне, обычном почтальоне обычной русской деревеньки. Несмотря на всю его смешливость, наивность, юродивость даже, перед нами герой шукшинского размаха, шукшинского нерва, его боли всевечной - не тип, но яркий типаж, лишенный шелухи притворства, игривости, ерничества. Как выразитель всех идей режиссера Тряпицын изначально даже кажется спорным - он слишком прост, незамысловат, приземлен. Но эта простота обманчива. Буквально любуясь своим героем, Кончаловский искусно предлагает его в качестве олицетворения той Руси, которую мы еще не потеряли из виду - исконной, неумытой, но первичной и почти первобытной, живущей по праву и по нраву своей истинной природы, живущей на земле и к ней четко привитой, прибитой, привязанной, распятой. Он чист душой, а ведь это такая редкость сейчас. В нем сильна память предков, которая его не отпускает. И он в этом своем бытие велик, как никто другой. В картине не будет гоголевского бунта "Шинели" или чеховской пасторальности - лишь концентрированная жизнь деревни и простых до чудности своей людей, для которых корни важнее денег. То, что столь неустанно волновало "деревенщиков" на излете послевоенного периода - Можаева, Залыгина, Белова, но в особенности великого Шукшина - постепенно было забыто или превращено в фикцию, пустую декларацию о намерениях возрождения в веке нынешнем, в картине Кончаловского, выполненной специально в почти что антикинематографической манере горького реализма, не переходящего, между тем, в грязноту чернухи или нарочитый гиперреализм, обретает звучание трезвой констатации факта, шероховатого портрета, написанного не грубыми мазками, но тончайшим перышком психологизма и физиологизма. Там, где у Михалкова многословность и избыточность, у Кончаловского в "Белых ночах...", рифмуемых меж тем и с "Историей Аси Клячиной...", но на периферии - великое молчание и пронзительный реализм, портрет без изысков, но именно в нем вся правда. Там, где у Михалкова почти китч и уже фарс, у Кончаловского цельность и мощность высказывания, которое призвано отрезвить, пробудить ту Русь окаянную, Русь пьяную, Русь беспощадную.